LIBERTAD ABSOLUTA DE CONCIENCIA

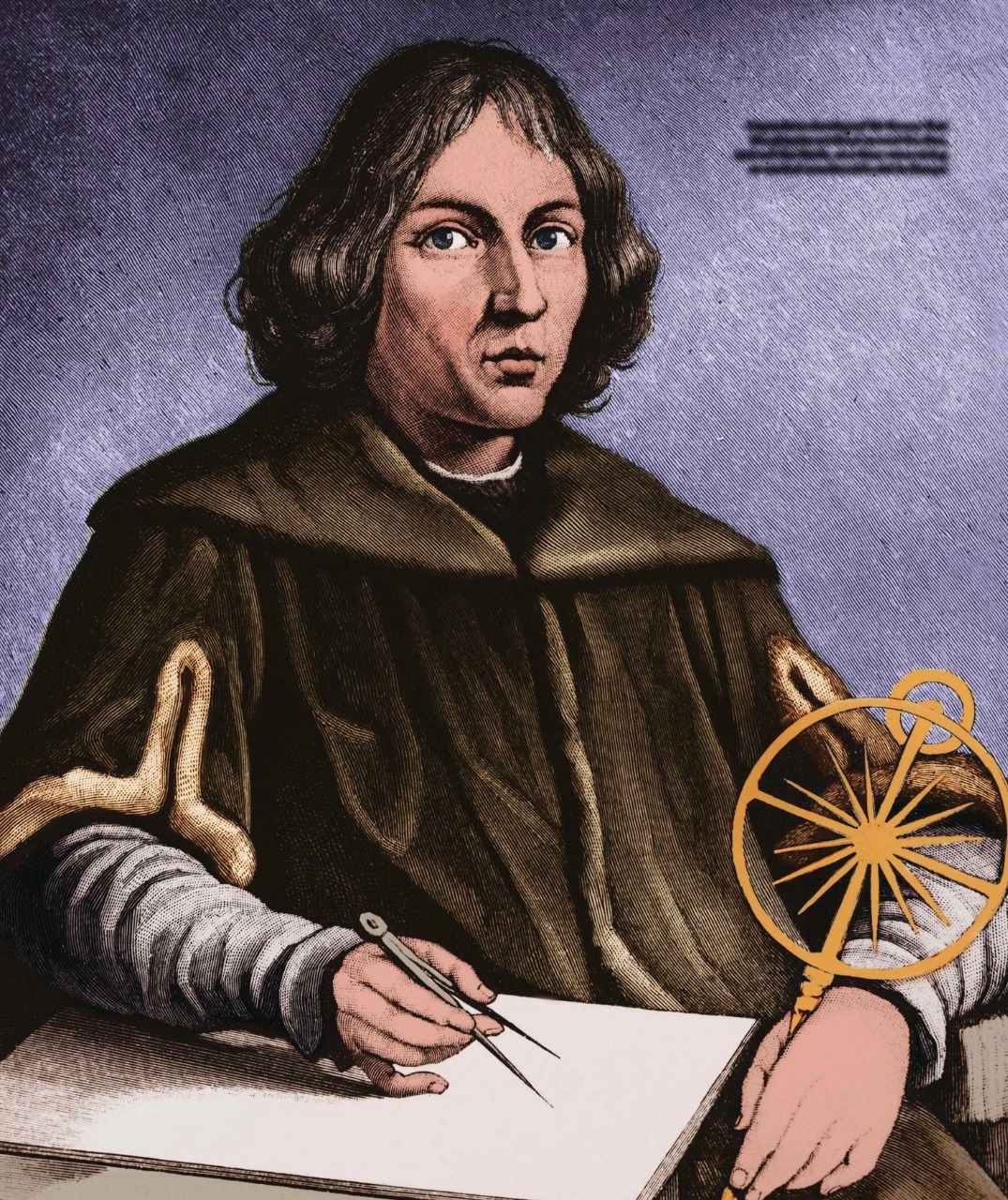

Nicolás Copérnico

Nicolás Copérnico (Toruń, Prusia Real, Polonia, 19 de febrero de 1473 - Frauenburg, Prusia Oriental [actual Frombork, Polonia, 24 de mayo de 1543]) fue un astrónomo polaco que propuso que los planetas tienen al Sol como punto fijo respecto al cual se refieren sus movimientos; que la Tierra es un planeta que, además de orbitar el Sol anualmente, gira sobre su propio eje una vez al día; y que los cambios muy lentos a largo plazo en la dirección de este eje explican la precesión de los equinoccios.

Esta representación de los cielos se conoce como sistema heliocéntrico o «en el centro del Sol», derivado del griego helios, que significa «Sol». La teoría de Copérnico tuvo importantes consecuencias para pensadores posteriores de la Revolución Científica, incluyendo figuras tan importantes como Galileo, Kepler, Descartes y Newton. Es probable que Copérnico concibiera su idea principal entre 1508 y 1514, y durante esos años escribió un manuscrito conocido como el Commentariolus («Pequeño Comentario»). Sin embargo, el libro que contiene la versión final de su teoría, De revolutionibus orbium coelestium libri vi («Seis Libros sobre las Revoluciones de los Astros»), no se publicó hasta 1543, año de su muerte.

Solo se conocen 27 observaciones registradas de toda la vida de Copérnico (aunque sin duda realizó muchas más), la mayoría relacionadas con eclipses, alineamientos y conjunciones de planetas y estrellas. La primera observación conocida tuvo lugar el 9 de marzo de 1497 en Bolonia. En De revolutionibus, libro 4, capítulo 27, Copérnico relató haber visto el eclipse lunar de «la estrella más brillante en el ojo del Toro», Alfa Tauri (Aldebarán). Para cuando publicó esta observación en 1543, la había convertido en la base de una afirmación teórica: que confirmaba con exactitud el tamaño del diámetro lunar aparente. Pero en 1497 probablemente lo estaba utilizando para ayudar a comprobar las tablas de luna nueva y luna llena derivadas de las tablas alfonsinas de uso común y empleadas en el pronóstico de Novara para el año 1498.

Primeros años y educación

Se conocen con certeza algunos datos sobre la juventud de Copérnico, aunque lamentablemente se ha perdido una biografía escrita por su ferviente discípulo Georg Joachim Rheticus (1514-1574). Según un horóscopo posterior, Nicolás Copérnico nació el 19 de febrero de 1473 en Toruń, ciudad situada en el centro-norte de Polonia, a orillas del río Vístula, al sur del importante puerto báltico de Gdańsk. Su padre, Nicolás, era un comerciante adinerado, y su madre, Bárbara Watzenrode, también provenía de una destacada familia de comerciantes. Nicolás era el menor de cuatro hermanos. Tras la muerte de su padre, entre 1483 y 1485, su tío materno, Lucas Watzenrode (1447-1512), se hizo cargo de su sobrino. Watzenrode, quien pronto sería obispo del cabildo de Varmia (Warmia), se ocupó de la educación del joven Nicolás y de su futura carrera como canónigo. (Véase la nota del investigador para obtener información sobre la nacionalidad de Copérnico).

Entre 1491 y aproximadamente 1494, Copérnico estudió artes liberales —incluidas la astronomía y la astrología— en la Universidad de Cracovia (Kraków). Como muchos estudiantes de su época, abandonó sus estudios antes de graduarse, retomándolos en Italia, en la Universidad de Bolonia, donde su tío se había doctorado en derecho canónico en 1473. El periodo en Bolonia (1496-1500) fue breve pero significativo. Durante un tiempo, Copérnico vivió en la misma casa que el astrónomo principal de la universidad, Domenico Maria de Novara (en latín: Domenicus Maria Novaria Ferrariensis; 1454-1504). Novara era el encargado de emitir los pronósticos astrológicos anuales para la ciudad, predicciones que abarcaban a todos los grupos sociales, pero que prestaban especial atención al destino de los príncipes italianos y sus enemigos. Copérnico, como se sabe gracias a Rheticus, fue «asistente y testigo» de algunas de las observaciones de Novara, y su participación en la elaboración de los pronósticos anuales implica que conocía a fondo la práctica de la astrología. Es probable que Novara también le presentara a Copérnico dos libros importantes que marcaron su futura problemática como estudioso de los astros: el Epitoma in Almagestum Ptolemaei («Epítome del Almagesto de Ptolomeo») de Johann Müller (también conocido como Regiomontano, 1436-1476) y las Disputationes adversus astrologianm divinatricenm («Disputaciones contra la astrología adivinatoria») de Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494). El primero ofrecía un resumen de los fundamentos de la astronomía de Ptolomeo, con las correcciones de Regiomontano y las ampliaciones críticas de ciertos modelos planetarios importantes que pudieron haber sugerido a Copérnico las direcciones que condujeron a la hipótesis heliocéntrica. Las Disputationes de Pico representaron un devastador ataque escéptico contra los fundamentos de la astrología, cuyas repercusiones se extendieron hasta el siglo XVII. Entre las críticas de Pico figuraba la afirmación de que, debido a la discrepancia entre los astrónomos sobre el orden de los planetas, los astrólogos no podían determinar con certeza la magnitud de las fuerzas que emanaban de ellos.

Solo se conocen 27 observaciones registradas de toda la vida de Copérnico (aunque sin duda realizó muchas más), la mayoría relacionadas con eclipses, alineamientos y conjunciones de planetas y estrellas. La primera observación conocida tuvo lugar el 9 de marzo de 1497 en Bolonia. En De revolutionibus, libro 4, capítulo 27, Copérnico relató haber visto el eclipse lunar de «la estrella más brillante en el ojo del Toro», Alfa Tauri (Aldebarán). Para cuando publicó esta observación en 1543, la había convertido en la base de una afirmación teórica: que confirmaba con exactitud el tamaño del diámetro lunar aparente. Pero en 1497 probablemente lo estaba utilizando para ayudar a comprobar las tablas de luna nueva y luna llena derivadas de las tablas alfonsinas de uso común y empleadas en el pronóstico de Novara para el año 1498.

Copérnico disertó sobre temas matemáticos ante un público interesado en Roma, pero se desconoce el contenido exacto de sus conferencias. En 1501 permaneció brevemente en Frauenburg, pero pronto regresó a Italia para continuar sus estudios, esta vez en la Universidad de Padua, donde cursó estudios de medicina entre 1501 y 1503. En aquella época, la medicina estaba estrechamente vinculada a la astrología, ya que se creía que los astros influían en las disposiciones del cuerpo. Por lo tanto, la experiencia astrológica de Copérnico en Bolonia constituyó una mejor preparación para la medicina de lo que se podría imaginar hoy en día. Posteriormente, Copérnico pintó un autorretrato; es probable que adquiriera las habilidades artísticas necesarias durante su estancia en Padua, dado que existía una floreciente comunidad de pintores allí y en la cercana Venecia. En mayo de 1503, Copérnico finalmente obtuvo el doctorado —al igual que su tío, en derecho canónico—, pero de una universidad italiana en la que no había estudiado: la Universidad de Ferrara. A su regreso a Polonia, el obispo Watzenrode le consiguió una sinecura: un puesto de profesor interino en Breslavia. Las funciones reales de Copérnico en el palacio episcopal, sin embargo, eran principalmente administrativas y médicas. Como canónigo, recaudaba los alquileres de las tierras de la Iglesia; velaba por la defensa militar; supervisaba las finanzas del cabildo; administraba la panadería, la cervecería y los molinos; y atendía las necesidades médicas de los demás canónigos y de su tío. (A pesar de ser canónigo, Copérnico no se ordenó sacerdote). Su trabajo astronómico lo realizaba en su tiempo libre, al margen de estas obligaciones. Utilizó sus conocimientos de griego, adquiridos durante sus estudios de italiano, para preparar una traducción latina de los aforismos de Teofilacto Simoctes, un oscuro historiador y poeta bizantino del siglo VII. La obra se publicó en Cracovia en 1509 y se dedicó a su tío. Fue durante los últimos años de la vida de Watzenrode cuando, al parecer, a Copérnico se le ocurrió la idea que le daría fama.

La reputación de Copérnico fuera de los círculos polacos como astrónomo de considerable habilidad queda patente en el hecho de que, en 1514, fue invitado a dar su opinión en el Quinto Concilio de Letrán sobre el crucial problema de la reforma del calendario. El calendario civil entonces en vigor era aún el de la época de Julio César y, a lo largo de los siglos, se había desajustado gravemente con respecto a las posiciones reales del Sol. Esto hacía que las fechas de festividades importantes, como la Pascua, fueran muy problemáticas. Se desconoce si Copérnico llegó a proponer alguna solución para la reforma del calendario; en cualquier caso, nunca asistió a ninguna de las sesiones del concilio. El principal reformador del calendario fue Pablo de Middelburg, obispo de Fossombrone. Cuando Copérnico escribió su dedicatoria a De revolutionibus en 1542, señaló que «las matemáticas están escritas para matemáticos». Con ello, distinguió entre aquellos, como Pablo, cuyas habilidades matemáticas eran suficientes para comprender su obra y quienes carecían de ellas y a quienes su trabajo no iba dirigido.

La obra astronómica de Copérnico

El estado controvertido de la teoría planetaria a finales del siglo XV y el ataque de Pico a los fundamentos de la astrología constituyen las principales consideraciones históricas para comprender el contexto del logro de Copérnico. En la época de Copérnico, la astrología y la astronomía se consideraban subdivisiones de una disciplina común llamada «ciencia de los astros», cuyo objetivo principal era describir la disposición de los cielos, así como proporcionar las herramientas teóricas y las tablas de movimientos que permitieran la elaboración precisa de horóscopos y predicciones anuales. En aquel entonces, los términos astrólogo, astrónomo y matemático eran prácticamente intercambiables; generalmente designaban a cualquiera que estudiara los cielos utilizando técnicas matemáticas. Pico afirmaba que la astrología debía ser condenada porque sus practicantes discrepaban en todo, desde las divisiones del zodíaco hasta las observaciones más minuciosas y el orden de los astros.

Los planetas. Un segundo desacuerdo de larga data, no mencionado por Pico, se refería al estatus de los modelos planetarios. Desde la antigüedad, la modelización astronómica se regía por la premisa de que los planetas se mueven con un movimiento angular uniforme en radios fijos a una distancia constante de sus centros de movimiento. De esta premisa derivaban dos tipos de modelos.

El primero, representado por el de Aristóteles, sostenía que los planetas giran alrededor del centro del universo, inmersos en esferas materiales, invisibles e inmutables a distancias fijas. Dado que todos los planetas tienen el mismo centro de movimiento, el universo está formado por esferas concéntricas anidadas sin espacios entre ellas. Como modelo predictivo, esta explicación tenía un valor limitado. Entre otras cosas, presentaba la clara desventaja de no poder explicar las variaciones en el brillo aparente de los planetas, ya que las distancias al centro eran siempre las mismas.

¿Cómo explicó Ptolomeo el movimiento retrógrado? La teoría del sistema solar de Ptolomeo.

Una segunda tradición, derivada de Claudio Ptolomeo, resolvió este problema postulando tres mecanismos: círculos excéntricos que giran uniformemente; epiciclos, pequeños círculos cuyos centros se mueven uniformemente sobre la circunferencia de círculos de mayor radio (deferentes); y ecuantes. El ecuante, sin embargo, rompió con el supuesto principal de la astronomía antigua, pues separó la condición de movimiento uniforme de la de distancia constante al centro. Un planeta visto desde el centro c de su órbita parecería moverse a veces más rápido, a veces más lento. Visto desde la Tierra, a una distancia e de c, el planeta también parecería moverse de forma no uniforme. Solo desde el ecuante, un punto imaginario a una distancia 2e de la Tierra, el planeta parecería moverse uniformemente. Una esfera que contiene un planeta y gira alrededor de un punto ecuante oscilará; si se coloca una esfera dentro de otra, ambas colisionarán, alterando el orden celeste. En el siglo XIII, un grupo de astrónomos persas en Marāgheh descubrió que, al combinar dos epiciclos de rotación uniforme para generar un punto oscilante que explicara las variaciones de distancia, podían diseñar un modelo que produjera el movimiento ecualizado sin necesidad de recurrir a un punto ecuante.

La obra de Marāgheh estaba escrita en árabe, idioma que Copérnico no leía. Sin embargo, aprendió el «truco» de Marāgheh, ya fuera de forma independiente o a través de un vínculo intermedio aún desconocido. Esta idea fue el punto de partida de su intento por resolver la contradicción suscitada por la oscilación de las esferas físicas. Copérnico podría haber continuado este trabajo considerando cada planeta de forma independiente, como hizo Ptolomeo en el Almagesto, sin intentar unificar todos los modelos en una disposición coordinada. Sin embargo, también le preocupaba la acusación de Pico de que los astrónomos no se ponían de acuerdo sobre el orden real de los planetas. La dificultad radicaba en las posiciones de Venus y Mercurio. Existía consenso general en que la Luna y el Sol orbitaban la Tierra, que permanecía inmóvil, y que Marte, Júpiter y Saturno se situaban más allá del Sol, en ese orden. Sin embargo, Ptolomeo ubicaba a Venus más cerca del Sol y a Mercurio más cerca de la Luna, mientras que otros afirmaban que Mercurio y Venus se encontraban más allá del Sol.

Nicolás Copérnico: Sistema heliocéntrico. Grabado del sistema solar extraído de De revolutionibus orbium coelestium libri VI, 2.ª ed. (1566; «Seis libros sobre las revoluciones de los astros»), de Nicolás Copérnico, la primera ilustración publicada del sistema heliocéntrico de Copérnico. En el Commentariolus, Copérnico postuló que, si se supone que el Sol está en reposo y la Tierra en movimiento, entonces los planetas restantes se relacionan de forma ordenada, aumentando sus períodos siderales con respecto al Sol de la siguiente manera: Mercurio (88 días), Venus (225 días), Tierra (1 año), Marte (1,9 años), Júpiter (12 años) y Saturno (30 años). Esta teoría resolvió la discrepancia sobre el orden de los planetas, pero, a su vez, planteó nuevos problemas. Para aceptar sus premisas, era necesario abandonar gran parte de la filosofía natural aristotélica y desarrollar una nueva explicación de por qué los cuerpos masivos caen hacia una Tierra en movimiento. También era necesario explicar cómo un cuerpo transitorio como la Tierra, sujeto a fenómenos meteorológicos, pestes y guerras, podía formar parte de un cuerpo celeste perfecto e imperecedero.

Además, Copérnico trabajaba con numerosas observaciones heredadas de la Antigüedad, cuya fiabilidad no podía verificar. Al elaborar una teoría sobre la precesión de los equinoccios, por ejemplo, intentaba construir un modelo basado en efectos muy pequeños y a largo plazo. Su teoría sobre Mercurio presentaba serias incoherencias.

Cualquiera de estas consideraciones, por sí sola, podría explicar la demora de Copérnico en publicar su obra. (En el prefacio de De revolutionibus, comentó que había optado por retrasar la publicación no solo los nueve años recomendados por el poeta romano Horacio, sino treinta y seis años, cuatro veces ese período). Y, cuando se publicó por primera vez una descripción de los elementos principales de la hipótesis heliocéntrica, en la Narratio prima (1540 y 1541, «Primera Narración»), no se publicó bajo el nombre de Copérnico, sino bajo el de Georg Rheticus, de veinticinco años. Rheticus, un luterano de la Universidad de Wittenberg, Alemania, permaneció con Copérnico en Frauenburg durante aproximadamente dos años y medio, entre 1539 y 1542. La Narratio prima fue, en efecto, una obra conjunta de Copérnico y Rheticus, una especie de ensayo para la obra principal. Ofrecía un resumen de los principios teóricos contenidos en el manuscrito de De revolutionibus, enfatizaba su valor para el cálculo de nuevas tablas planetarias y presentaba a Copérnico como seguidor admirado de Ptolomeo, incluso cuando rompía fundamentalmente con su antiguo predecesor. También proporcionaba lo que faltaba en el Commentariolus: una base para aceptar las afirmaciones de la nueva teoría.

Tanto Rheticus como Copérnico sabían que no podían descartar definitivamente todas las alternativas posibles a la teoría heliocéntrica. Pero sí pudieron destacar lo que la teoría de Copérnico aportaba y que otros no: un método singular para ordenar los planetas y calcular sus distancias relativas al Sol. Rheticus comparó este nuevo universo con un instrumento musical afinado y con el mecanismo de engranajes entrelazados de un reloj. En el prefacio de De revolutionibus, Copérnico utilizó una imagen del Ars poetica de Horacio («El arte de la poesía»). Las teorías de sus predecesores, escribió, eran como una figura humana cuyos brazos, piernas y cabeza estaban unidos formando un monstruo desordenado. Su propia representación del universo, en cambio, era un todo ordenado en el que el desplazamiento de cualquier parte provocaría una alteración del conjunto. En efecto, junto con la nueva teoría del universo, se propuso un nuevo criterio de rigor científico.

Publicación de «De Revolutionibus» de Nicolás Copérnico

La presentación de la teoría de Copérnico en su forma final es inseparable de la compleja historia de su publicación. Cuando Rheticus dejó Frauenburg para retomar sus labores docentes en Wittenberg, se llevó consigo el manuscrito para gestionar su publicación en Núremberg, el principal centro de imprenta de Alemania. Eligió al mejor impresor de la ciudad, Johann Petreius, quien había publicado numerosas obras astrológicas antiguas y modernas durante la década de 1530. No era raro que los autores participaran directamente en la impresión de sus manuscritos, llegando incluso a residir en la casa del impresor. Sin embargo, Rheticus no pudo quedarse a supervisar el proceso. Entregó el manuscrito a Andreas Osiander (1498-1552), un teólogo con experiencia en la publicación de libros de matemáticas, además de una figura política destacada en la ciudad y un ferviente seguidor de Lutero (aunque finalmente fue expulsado de la iglesia luterana). En comunicaciones previas con Copérnico, Osiander le había instado a presentar sus ideas como puramente hipotéticas, e introdujo ciertos cambios sin el permiso ni de Rheticus ni de Copérnico. Osiander añadió una «carta al lector» sin firma justo después de la portada, en la que afirmaba que las hipótesis contenidas en el libro no pretendían ser ciertas y que, en cualquier caso, la astronomía era incapaz de hallar las causas de los fenómenos celestes. Un lector desprevenido se confundiría al no encontrar relación entre esta carta y el contenido del libro. Tanto Petreius como Rheticus, que habían confiado en Osiander, se sintieron ahora traicionados. La furia de Rheticus fue tal que tachó la carta con una gran X roja en los ejemplares que le enviaron. Creyendo, al igual que Rheticus, que Petreius era parcialmente responsable de la publicación del prefacio no autorizado, Tiedemann Giese, obispo católico y amigo de Copérnico, escribió al ayuntamiento de Núremberg exigiendo que se obligara a Petreius a publicar una reimpresión. Sin embargo, el consejo se negó a actuar, y el papel de Osiander no se reveló públicamente hasta que Kepler lo hizo en su Astronomia Nova (Nueva Astronomía) en 1609. Además, el título de la obra se cambió del manuscrito original, «Sobre las revoluciones de los orbes del mundo», a «Seis libros sobre las revoluciones de los orbes celestes», un cambio que parecía mitigar la controversia.

La pretensión del libro electrónico de describir el universo real.

Muchos de los detalles de estas dificultades editoriales locales tenían una historia clandestina entre los astrónomos del siglo XVI mucho antes de que Kepler revelara la identidad de Osiander. Irónicamente, la «carta» de Osiander permitió que el libro se interpretara como un nuevo método de cálculo, en lugar de una obra de filosofía natural, y al hacerlo, incluso pudo haber contribuido a su buena acogida inicial. No fue hasta Kepler que el conjunto de mecanismos predictivos de Copérnico se transformó por completo en una nueva filosofía sobre la estructura fundamental del universo.

Cuenta la leyenda que una copia de De revolutionibus llegó a manos de Copérnico pocos días después de que perdiera el conocimiento a causa de un derrame cerebral. Despertó lo suficiente para darse cuenta de que sostenía su gran libro y luego expiró, publicando en su lecho de muerte. La leyenda tiene cierta credibilidad, aunque también posee el aire beatífico de la vida de un santo.

(*) Britannia - Giovanni Aquilecchia

https://www.britannica.com/biography/Nicolaus-Copernicus

.jpg)